展覽介紹

《當細語在黑暗中繁殖》並非一場以「作品」為主體的個展,而是一個正在運作的感知系統。從一個極具身體性的起點展開:一場暴雨。雨並不是以一句「下雨了」開始,而是以濕度悄悄滲入皮膚開始——寒意、潮氣、刺痛先抵達身體,語言只是延遲到場的註解。對藝術家王千華而言,這正是感知本身的模型:世界總是在我們意識到之前,先進入我們的生理,留下痕跡。這次的展覽《當細語在黑暗中繁殖》所指涉的,並非浪漫化的黑暗,而是一個條件——一個讓尚未被命名的微小感覺得以存活、繁殖、長出自我語法的條件。「細語」,其實是那些我們還不一定願意說出口的狀態:一點不安、一個介於疼痛與舒緩之間的訊號、一種尚未定型的情緒。展覽並不急著把這些東西轉化成清楚的主題,而是為它們創造一個可以暫時被保留下來、不被立刻歸檔、不被整理成說法的空間。它要求觀眾做的,並不是「理解」,而是「停留在被影響之中」。

感知作為場域治理

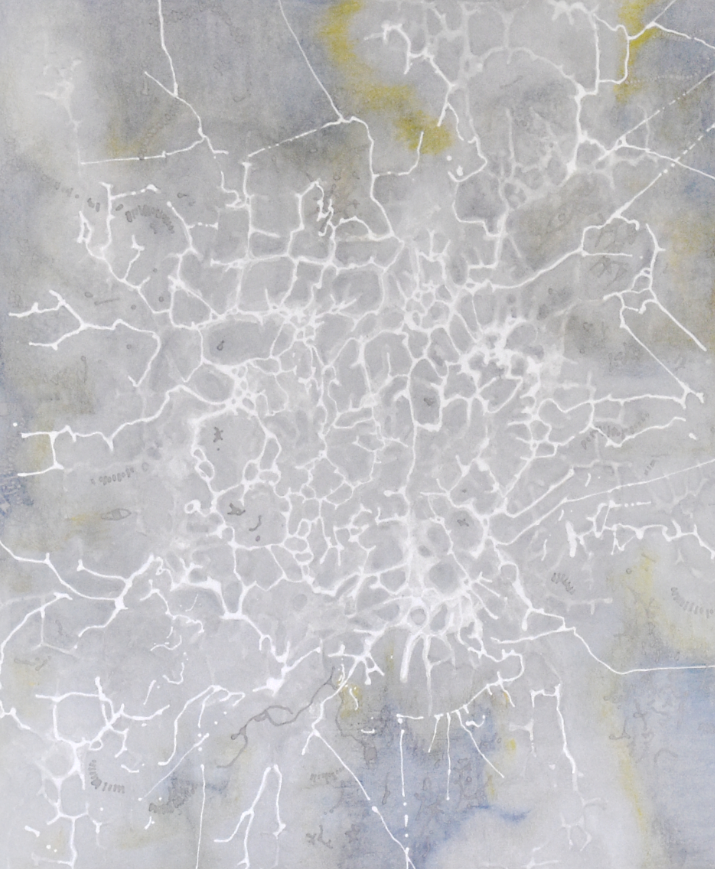

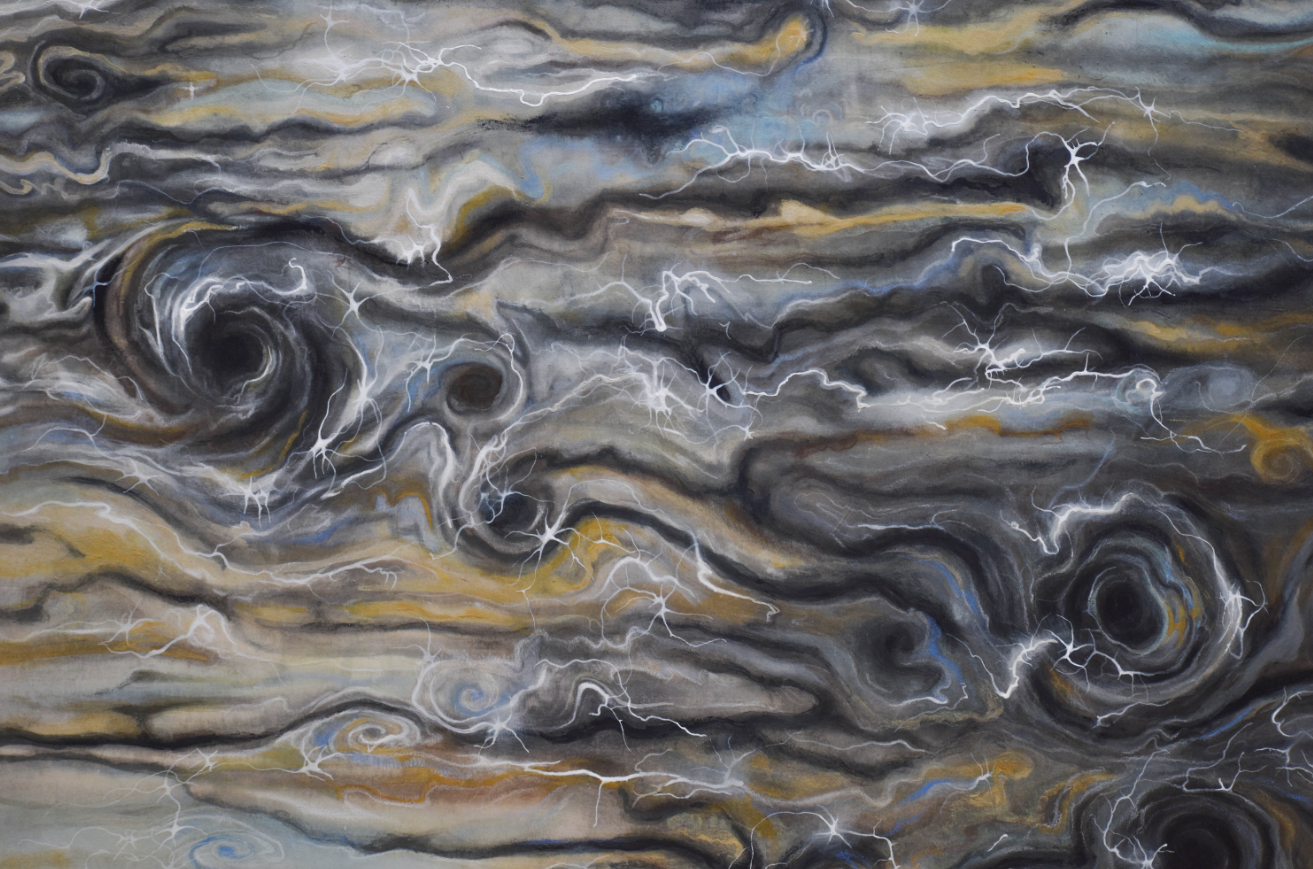

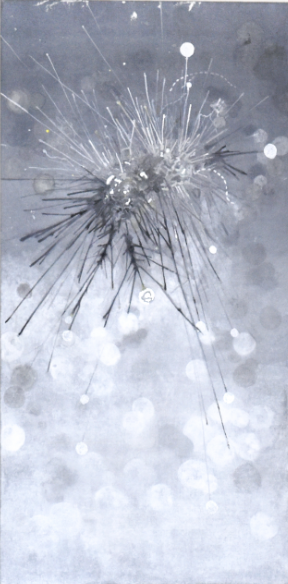

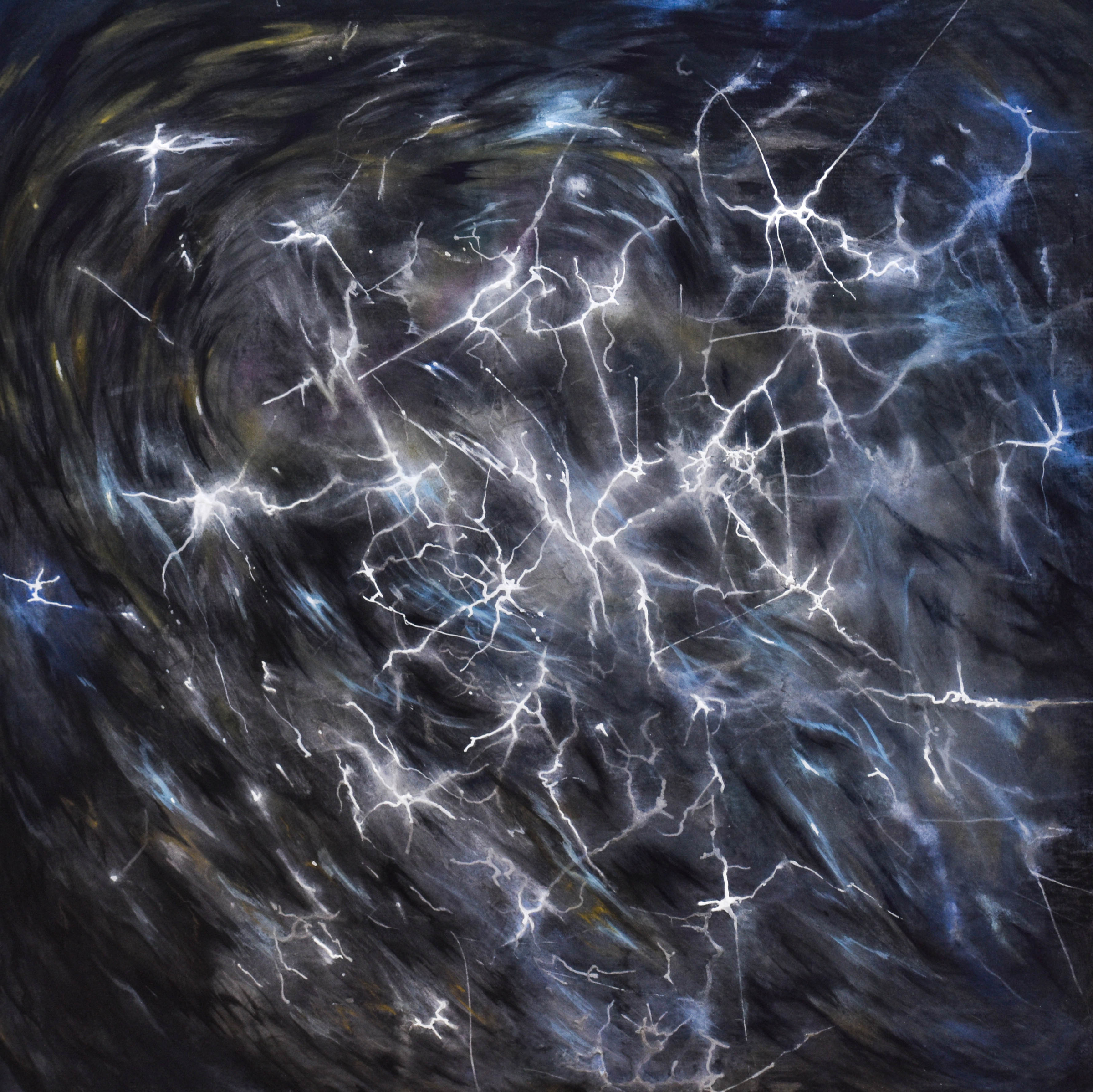

展場被設計成生態系,而不是一個展示廳。作品不是單獨存在的物件,而像是不同的培養皿,承載各種感覺生成與擴散的過程:紗布、紙、土石、漂流木等材料被視為不同面向中「狀態的承載介面」,非單純的視覺表面。尤其是雙層紗,它們在現場像皮膚一樣被對待:一層膜,一個邊界,一道讓外部世界與內部感受彼此滲入的界面。顏色在纖維中滲開,有時近似傷口與血痕的語感,卻並不只是指向受傷,而是一種「開口」,讓身體與環境互相接觸的孔隙。對觀眾而言,這些表面從來不只是材料;它們往往會喚起極其個人的身體記憶:過敏時皮膚發熱的刺燙感、壓力性疼痛在肌理下緩慢擴大的痠脹、某次碰觸之後一直留存在體內的隱約不安,讓你意識到自己仍然記得它們,而且你一直都在攜帶它們。

身體的多重觀察

這種高度以感覺為核心的展示方法,對應著藝術家將身體視為一套協作系統的思考模型。王千華沒有將「思想」浪漫化為靈感火花,她更傾向把它理解為一個長期且具結構的運行過程:神經元在腦內不斷試探式地發送訊號,像在未知地形中摸索邊界;巨噬細胞在體內以黏稠緩慢的方式巡行、清理,像是一種在陰影裡持續維持秩序的勞動;血管像樹根一樣延展,將資訊、營養與壓力一併輸送並交換。她借用心理學、分子生物學與神經科學,不是為了製造知識權威,而是為了跟自己確認:「我的情緒不是雜訊,它有機制,它有結構。」她將身體視為資料庫:免疫系統儲存記憶,神經網絡組織思考,微生物群落甚至參與定義「我是誰」。在這種理解下,「我」不再是單一穩定的個體,而是一個由無數相互支援、彼此牽制的子系統,暫時形成的場域。展覽正是在回應這種「身體即系統」的意識,將觀者帶入一個並非只針對視覺輸出的場,而是針對整體感知配置的場:光線被刻意壓低,讓視覺不再壟斷;聲音被延後與分散,讓你開始注意自己的呼吸音量;物件之間的距離被壓到臨界點,逼使你的步伐、停留、轉身都變成一種決策行為。

觀眾的訊號節點

也因此,這次展覽並不是一條線性的「從第一件到最後一件」的觀看路徑,而是一個「尚未完全封閉的神經網絡」。作品與作品之間保持在一種「幾乎要接上,卻還沒接上」的張力距離——就像突觸之間訊號準備跨越前的那一瞬間。觀眾在場內的移動,於是變得關鍵:靠近、停下、退後、回頭,這些看似微小的動作,實際上正在決定哪一條訊號會真正被啟動。你不再只是「觀看者」,而是那個讓兩個節點是否相連的人。把觀看從被動消費,轉成一個現場中的即時協商,這種空間治理並非偶然,而是來自藝術家長期的現地經驗。從她早期在紙面上處理濕度、留白、層次與時間的水墨訓練開始,到之後在不同地貌、不同文化條件下進行駐村與公共性介入——例如在空屋、邊陲地景、乃至被廢棄或被忽略的場域中實際部署作品——她逐漸把創作從「控制單一物件」轉向「管理一整個條件」。她將環境視為對話對象,而不是展覽背景;將垃圾、痕跡、地層中的殘留視為資訊,而不是噪音。對她來說,創作不是把作品端出來,而是讓一個系統能夠開始自行運作。

最終,《當細語在黑暗中繁殖》提出的並不只是美學主張,而是一種觀看倫理與感覺自治的宣示。它拒絕以高分貝、快速敘事來交換注意力,反而把「延遲」視為一種高階能力:延後命名、延後判斷、延後立場,讓感覺有更多時間沉澱成記憶,而不是立刻被包裝成一句可以複製流通的標語。展覽不把觀眾視為需要被教育的人,而是視為唯一能完成此結構的人:觀眾即突觸,觀眾是讓場域真正「亮起」的節點。這個定位既溫柔又苛刻,因為它同時也把責任交還給你——當沒有標籤、旁白、主題時,你是否仍願意與一個東西相處一段時間,而不急著定義它、消費它、轉發它?王千華並不把「困惑」視為失敗,甚至刻意為困惑保留空間。她認為活著不是維持完美秩序,而是允許失序成為我們仍在感覺的證據。這場展覽展現的其實就是重新啟用那些被日常效率訓練壓抑的能力:慢疑、細聽、長留,並承認那些尚未成形的東西依然有價值,甚至可能正是我們仍然活著的理由。

資料提供/王千華 採訪編輯/胡愷慈