展覽介紹

蔡瑞恒,1989年生,目前定居並創作於-台北。2012年自國立虎尾科技大學取得工業管理學士學位,2018年畢業於國立臺北藝術大學美術創作碩士班。這樣跨越工業管理與藝術的學習歷程,使他的創作始終關注「秩序」與「失控」之間的張力,並以個人生命經驗折射出對社會結構的思考。

生產線到繪畫創作

生產線到繪畫創作

蔡瑞恒的創作起點,並非源自傳統的美術班或正統藝術教育,他大學就讀工業管理學系,畢業後進入工廠工作近一年。在那條嚴格依循標準化流程的生產線上,他負責產品品質檢驗與控管的任務,那是一份講求精確、將誤差徹底剔除的工作。

他回憶,剛踏入工廠生產線時,工作流程被規格化、標準化,人與機器一同組成一條無法停歇的動態鏈條,每一個環節皆不容偏差。那時的他,像被迫站

冰冷的秤盤,反覆衡量著物品的重量與尺寸;在那近乎無聲的日常裡,他意識到看似穩固的秩序背後,其中潛藏的壓迫與荒謬。也正是這段經驗,成為他日後創作的核心來源。

工廠的流程邏輯很清楚「不合格的產品必須淘汰」。然而,他卻時常對那些「不良品」心生矛盾。它們看起來並不壞,甚至很好,只是未達到某種制定的標準。這樣的矛盾感,隨著日復一日的工作,不斷加深。「工廠的標準化經驗,讓我聯想到社會的制度化與僵化。」他說,語氣中他帶著觀察者的距離,「人們都在這條無法煞車的產線上,那要用什麼姿態去面對?我發現那種面對的方式,是我很感興趣的部分。」

如同在一條無法煞車的生產線上靜靜滑行,卻在不經意的瞬間,選擇跳車。

多年以後,這段工廠的記憶依然影響著他。只要看到生產線,或某種被規範的機械化運作時,他仍會被觸動。對他而言,這段工作回憶,像是一種社會結構的縮影,成為他創作語言裡的重要隱喻,也讓他的作品,有著一種理工邏輯與感性直覺並存的特質,既能條列、拆解,又始終保留著模糊與不確定性。

繪畫直覺與拼貼邏輯

「這不是選擇,而是必須。我必須做這件事,因為它就是我。」他如此形容自己與創作的關係。

進入臺北藝術大學攻讀研究所後,他很快確立了自己的方向,也清楚了解自己能夠實踐的範圍。而理工科的背景未被他拋棄,而是轉化為一種創作的思維方式。他提到,自己過去熟悉繪製的Auto CAD製圖,訓練了他對平面結構的敏感度,但在畫布上,他刻意讓這些線條走向模糊與錯亂,不再是精密的設計圖,而像是一種被拆解重組的玩具。

身旁的女友補充:「很多人看到他的作品,會以為他的創作全靠靈感,但其實背後有很強的流程化邏輯,這和他理工背景有關,擅於把步驟拆開,再重新組合。」他的構圖習慣,會將日常片段與各種元素重新安置,使圖像在拆解與拼湊之間產生成新的關係。因此他作畫前,習慣在紙本上留下大量草圖,把這些當成備料般存放著,方便日後隨時可以抽取、拼接、重組,最終成為帶有後設性意味的圖像。

身旁的女友補充:「很多人看到他的作品,會以為他的創作全靠靈感,但其實背後有很強的流程化邏輯,這和他理工背景有關,擅於把步驟拆開,再重新組合。」他的構圖習慣,會將日常片段與各種元素重新安置,使圖像在拆解與拼湊之間產生成新的關係。因此他作畫前,習慣在紙本上留下大量草圖,把這些當成備料般存放著,方便日後隨時可以抽取、拼接、重組,最終成為帶有後設性意味的圖像。

他笑著承認,自己的作品其實沒有明確的終點,「我同時會進行很多件作品,有些會被擱置很久,等到覺得它需要什麼,就再加上去。」這種「延遲完成」的狀態,也讓他的創作保持開放,作品並非被封閉的結論,而是一個不斷流動、拼湊、再生的過程。

他也坦言,當創作回到身體與圖像的對話時,筆觸常常停滯、顫動,難以直覺的流動。他始終對「直覺」感到一種不安,那份彆扭便在畫布上化為遲疑與顫抖,於是,線條與顏料不再是單純的描繪,而成為情緒與身體反應的延伸痕跡。使他的繪畫帶著一種不確定卻真實的能量,像在顏料中留下了身體猶疑的呼吸般。

潮濕的隱喻:島嶼、身體與不自在

潮濕的隱喻:島嶼、身體與不自在

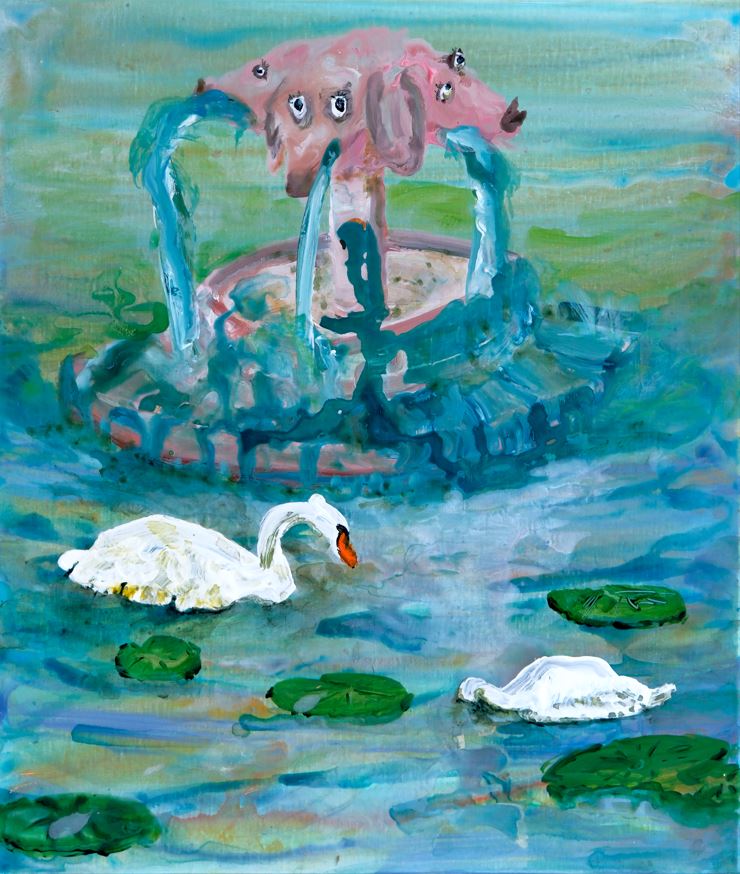

對蔡瑞恒而言,「潮濕」並非只是台灣熟悉的氣候現象,而是一種深入身體與情感的質地。生長於高溫濕潤的島嶼,他早已習慣午後驟雨後的發霉氣息,以及水分在空氣中久久不散的氤氳。這份濕潤帶著一層隱約的霉味,長久以來被他轉化為畫布上的語言,滲入色彩與肌理之中。

因此,他的畫面常常帶著滑稽與混亂的氛圍,既呼應現實裡荒謬而無序的狀態,也延伸出對人與動物「空洞姿態」的描繪。生物在這些場景裡似乎失去了確切的目標,身處潮濕、發霉與混亂之境,只能任憑情境推移。

這樣的潮濕是物理經驗,也是情感記憶。譬如他曾提到畫面裡的「發霉粉紅色」,其實源自童年在鄉下水溝裡看到的福壽螺。那種混合著潮濕霉味與雨後雜草氣息的顏色,被他記錄在身體的感官深處,最終以顏料重新釋放出來。

「潮濕對我來說,除了是身體的記憶與島嶼的記憶,更是一種不自在的反射。」他如此說道。於是,「潮濕」成為一種隱喻,既指涉島嶼的氣候環境,也折射出情感與社會狀態的壓抑與迷離,在這樣的環境中,生物究竟該如何自處?這便是他試圖拋向觀者的提問。

游移於在場與不在場之間

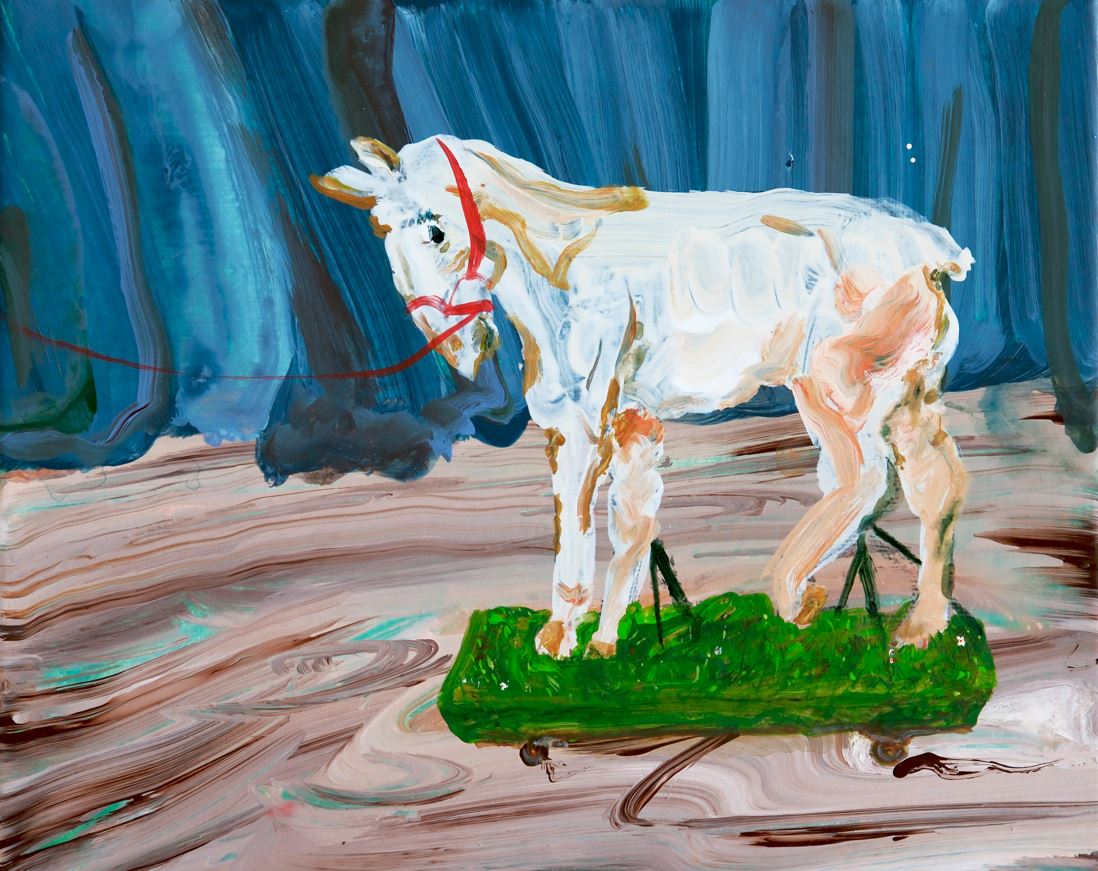

蔡瑞恒畫中的角色,常介於人與動物之間,像是狗、驢、幽靈般的身體,以不完整的的姿態出現。成了既熟悉又陌生的存在,如同幽靈般,明明在場,卻又不屬於當下時空的異質存在。

在本次展覽的主視覺作品〈荒煙與濕地〉中,藍色毛驢緩慢地睜開眼睛,於畫布上安靜地踱步。畫面裡聚集著非馬、非驢、非人、非狗的形象,它們彼此呼應卻始終難以連結,彷彿處在一種斷裂的共生關係裡。這些幽靈般的身影,既營造出騷動,也帶來浪漫。他將這樣的狀態設定為展覽的敘事主線,一種假裝存在、卻無法證明自身歸屬的「目的性」。因此,他刻意將顏料的體積與厚度輕薄化,讓形體與背景保持距離,強化了那份若即若離的感覺。

在本次展覽的主視覺作品〈荒煙與濕地〉中,藍色毛驢緩慢地睜開眼睛,於畫布上安靜地踱步。畫面裡聚集著非馬、非驢、非人、非狗的形象,它們彼此呼應卻始終難以連結,彷彿處在一種斷裂的共生關係裡。這些幽靈般的身影,既營造出騷動,也帶來浪漫。他將這樣的狀態設定為展覽的敘事主線,一種假裝存在、卻無法證明自身歸屬的「目的性」。因此,他刻意將顏料的體積與厚度輕薄化,讓形體與背景保持距離,強化了那份若即若離的感覺。

這些游移的身體不僅隱喻著自我身份的模糊,也回應了觀者對「存在」的焦慮。牠們像動物園裡不斷來回踱步的斑鬣狗,看似被安置於一個清楚的場域,卻始終顯得格格不入。這樣的「假裝歸屬」,正揭示了人在現實環境中既渴望認同,又無法完全融入的矛盾感受。

荒謬的姿態與「柔性反抗」

在談到「荒謬」時,蔡瑞恒給出的比喻很鮮明——就像在滑水道上滑落的人們,有著滑稽的姿勢去面對無可撼動的地心引力。「很可愛,也有一點難過。」他說。這樣的荒謬不是逃避,也不是直接對抗,而是一種姿態,一種對現實的回應方式。

他曾用「騷動但不敢真正驚擾任何事」來形容自己的狀態,也認為這反映了當代年輕人的心理。「台灣政治上的狀態確實影響我們這一代,跟上一代人那種激昂、奮力抗爭不同,我們更像是在暗地裡騷動。」

這種情感張力,他比喻就像是「你很生氣,想反抗世界,但連丟一個寶特瓶到海裡都不敢,還會擔心是不是要丟可分解的垃圾袋。」這種「柔性反抗」與「表面順從」之間的張力,成了他畫作中一種潛伏的能量。

這次展覽,像走進一個潮濕的房間,空氣緩慢而黏稠,逼使我們感受到存在本身的不安。蔡瑞恒並沒有要給出明確的答案,他畫裡的角色、色彩與質地,更多是在提醒我們,世界的荒謬與可愛往往同時並存。那些游移不定的身影,如同雨後牆角滋長的青苔,在不確定中仍固執地生長。或許我們每個人,都在各自的潮濕裡,默默發霉,卻也因此留下了屬於自己的痕跡。

這次展覽,像走進一個潮濕的房間,空氣緩慢而黏稠,逼使我們感受到存在本身的不安。蔡瑞恒並沒有要給出明確的答案,他畫裡的角色、色彩與質地,更多是在提醒我們,世界的荒謬與可愛往往同時並存。那些游移不定的身影,如同雨後牆角滋長的青苔,在不確定中仍固執地生長。或許我們每個人,都在各自的潮濕裡,默默發霉,卻也因此留下了屬於自己的痕跡。

資料提供/蔡瑞恒

採訪編輯/鄧乃文