展覽介紹

捕捉風景的情感溫度

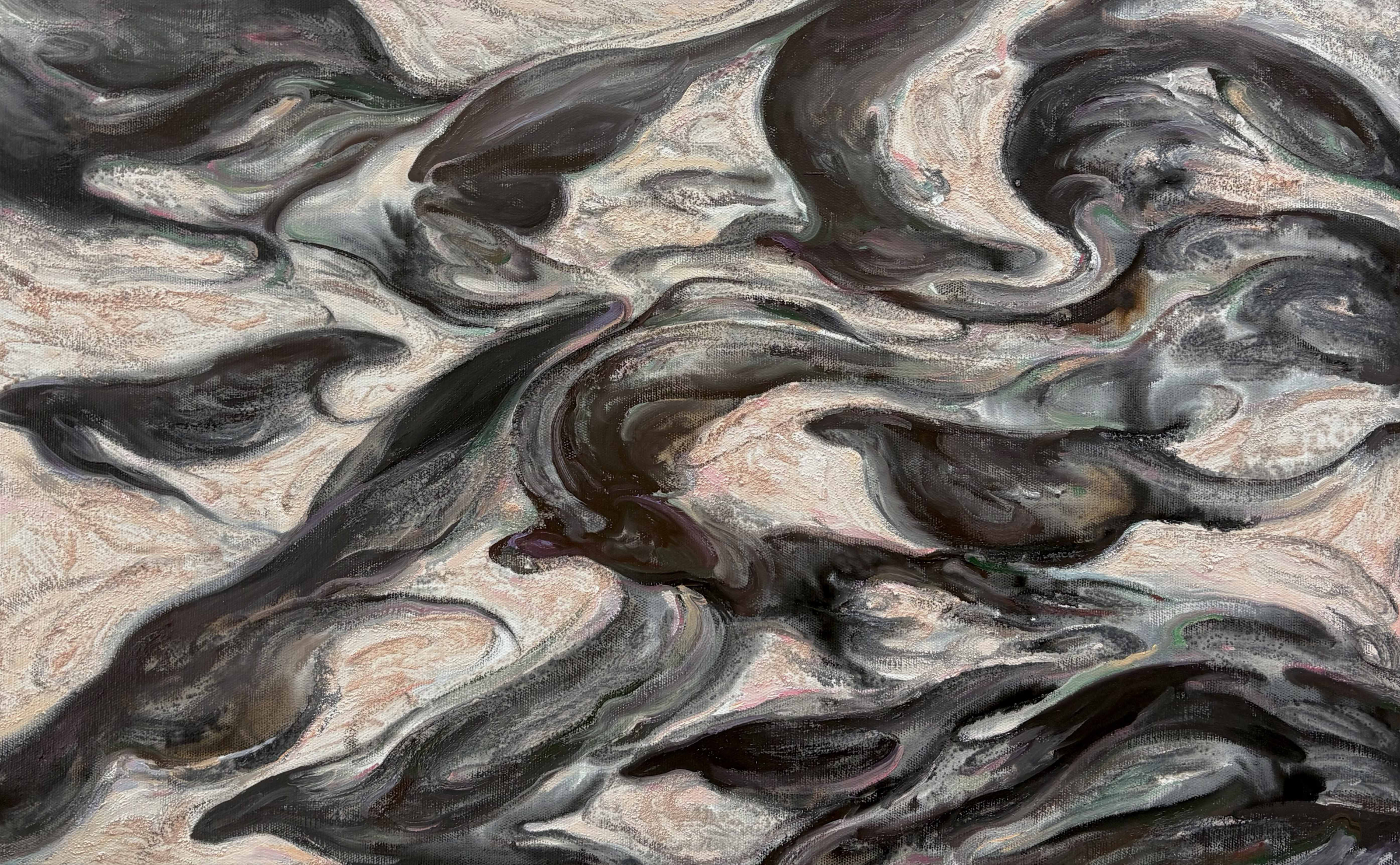

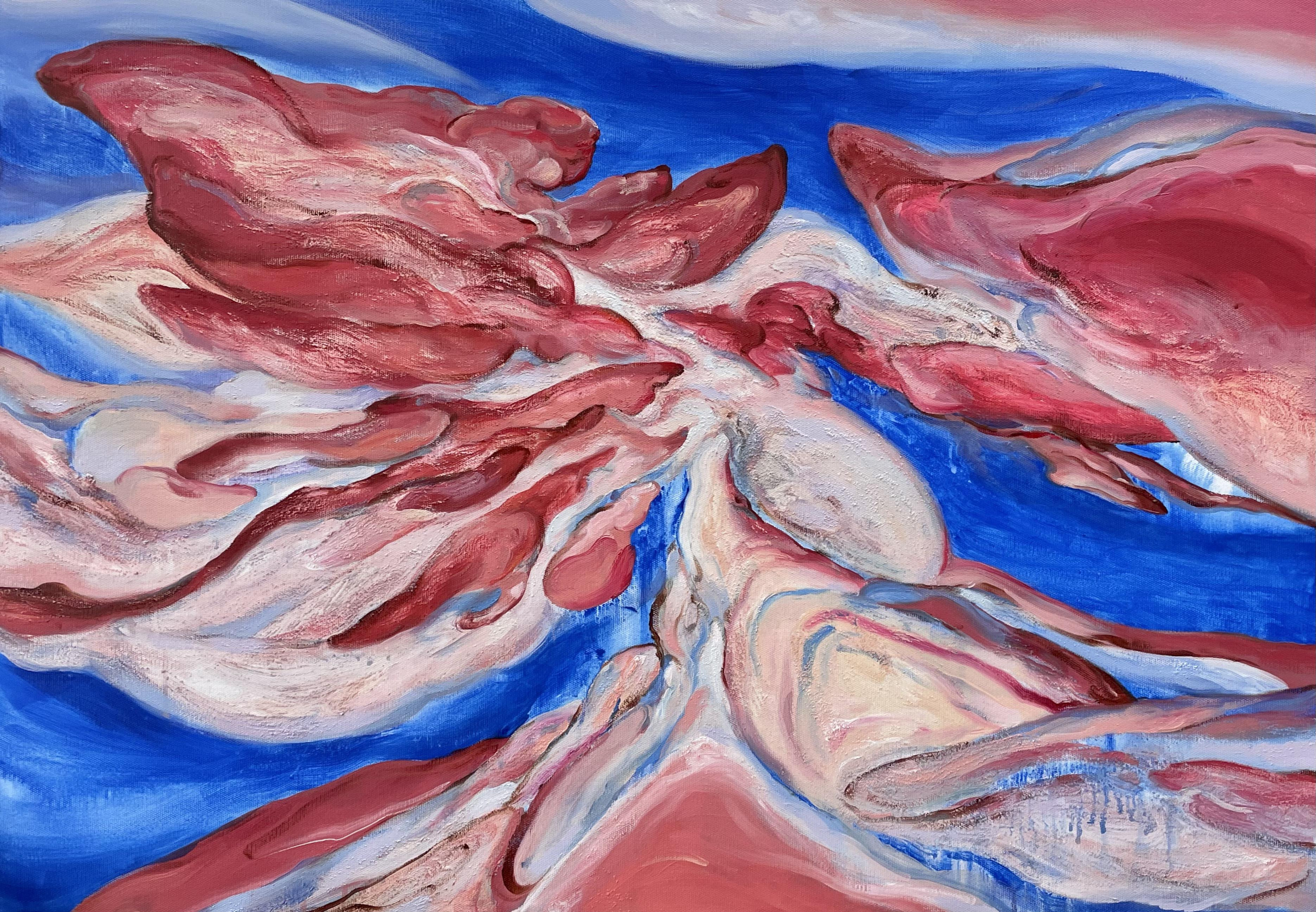

譚又嘉本次展覽的作品來自她對抽象與風景交會的探索。雖然畫面中已不見具象的山水,卻保有風景結構的基底元素:鳥群、花朵、人體局部或椅子等輪廓時而閃現,與大片的色彩塊面交織。這些紋理與色彩,源自她的生活經驗、情緒,以及身處異地所衍生的心理感受。

比起既定的原色,她更傾向膚色、粉色與貼近人體與情感的色調,使畫面在抽象中保有一種溫度與親近感。她坦言,有些作品會從風景照片與物件出發,但最後總在直覺與結構之間反覆調整。對她而言,構圖既是秩序的基礎,也是束縛直覺的框架。小尺幅的作品更能讓她隨興實驗顏色、水分與材質變化;而大尺幅的畫作則需要結構支撐,避免在過於自由的筆觸中失去方向。

「旱海」:靜止與流動並存的視覺張力

本次個展以「旱海」為題,指涉一種靜止與流動同時存在的矛盾狀態,如同在高山之巔忍受缺氧的壓迫,只為親眼看見壯闊風景;或在浮潛時漂浮於水面,既感受輕盈,也被深不可測的未知感籠罩。

這些身體與心理的雙重體驗,透過多方視角與重疊式構圖,被轉化為畫布上的層層色塊與筆觸。對她而言,「旱海」也是人總在「漂浮」與「沉潛」、「自由」與「束縛」、「熟悉」與「疏離」之間擺盪的隱喻,而藝術便是將這些看似對立的感受共置於同一個空間的方式。

遷徙與文化交融的視覺語言

她的創作靈感,源自在不同城市與文化之間的流動經驗。她曾長期旅居北京、上海,也曾到羅馬與越南停留,頻繁更換居住地讓她對環境變化、文化交融與情感狀態的關係格外敏感。

在旅居北京時,她曾被一場敦煌壁畫與洞窟雕塑的大型展覽震撼。那次經驗讓她開始思考:「抽象雖源於西方現代藝術,但色彩語言卻能透過文化記憶而具有地域辨識度。」她開始研究敦煌壁畫與瓷器的配色,並觀察日常中具有東方象徵的色彩組合,如臺灣在慶生中常出現的生日蛋糕蠟燭,燭身上的粉、白、綠組合;或廟宇節慶喜宴裡象徵吉祥如意的鮮豔配色,這些都是西方國家的觀者難以立即解讀的「文化密碼」。

這樣的探索不僅是視覺辨識,更是文化背景的內化。她的繪畫如個人化的語言,能夠表達任何題材,同時在東西方美學的交錯中保持辨識度。

跨文化的形象構築

2023 年底她曾赴羅馬旅行,在途中接觸到大量教堂與聖母雕塑等宗教符號。這些視覺意象與她的東方文化背景產生了微妙的呼應,也啟發了她將「神性」與東方的建築裝飾結構融合的想法。

她開始關注屏風、窗花與花磚等元素,在越南與其他地區,這些圖樣往往融合幾何嚴謹與植物藤蔓的柔性曲線,呈現東西交融的形式感。她的構想並非單純的裝飾,而是希望在裝置性結構中引入「女神」或「神性」的主題,讓繪畫與空間互動,形成精神性的觀看經驗。雖然仍在構思階段,但這條路徑,似乎正為她的抽象語言開啟新的延伸可能。

東方符號與當代身份流動

她也關注東方文化在當代環境中的存續,嘗試將中國傳統紋飾、傢俱與軟裝擺件的意象拆解重組,使其在畫面中與當代美學產生碰撞。不僅是將個人生命經驗的延伸,也映照出當代社會在遷徙與文化融合背景下的身份流動。

畫布對她來說如同承載記憶與感官的容器,不論是來自文化符號的共鳴,還是旅行經驗的殘影,都被疊合在同一個平面上,形成多層次、跨地域的視覺語彙。

在這次展覽中,譚又嘉邀請觀者進入一場視覺與心理的雙重遷徙。她的風景沒有明確的敘事,而是讓色彩、結構與符號彼此交錯,留出足夠的空白讓觀者投射自身的經驗。

對她而言,藝術的價值不在於提供唯一的詮釋,而在於創造一個足夠開闊的場域,讓每一次觀看都成為一次獨特的旅程。

譚又嘉《遷徙》,80 x 50 cm,2025

資料提供 / 譚又嘉

採訪編輯 / 李思廷