展覽介紹

畫本中的童年,記憶與創作的起點

那天,來到張皓宇的工作室,他穿著簡單,語氣柔和,以一種不疾不徐的節奏開啟了這次訪談。2000年出生於桃園的張皓宇,國立臺北藝術大學美術系畢業,目前就讀於國立臺灣師範大學美術系碩士班。因家中經營畫室,從小就在畫筆和顏料堆中成長,八歲開始,便和自己的姑姑學習插畫;九歲那年,因為參與日本藝術家村上隆所舉辦的國際繪畫比賽,他與哥哥共同合作的作品盡意外地脫穎而出,獲得村上隆本人的收藏,「那時候真的超興奮!給了我很大的鼓勵。」至今仍難掩當時內心的悸動。

對張皓宇來說,童年時期的繪畫經驗,除了熟練掌握形體、構圖等基本技巧,更重要的是,繪畫成為他表達情緒、探索自我的方式。他靦腆的笑著,邊指向自己兒時自製的手工畫本,細數著每一頁畫作背後的小故事「現在回頭看,真的超級珍貴呢!」他眼中閃爍著光芒。那本泛黃卻用心記錄的圖文畫本,彷彿是一道小小的時光隧道,帶領我們回到他兒時對繪畫萌生熱情的起點。

「畫得像」與其反思

「畫得像」與其反思

回憶過往,當時面臨升學壓力的自己,隨之而來的是面對未來道路的抉擇,然而,藝術這條路,卻也在無數次的創作中積累成形「我就是畫著畫著,就決定繼續畫下去了。」

雖然他順利進入藝術大學及研究所就讀,但之後的路途,也並非一路順遂。在臺北藝術大學美術系的期間,張皓宇憑藉著自己紮實的寫實功力,很快的,在班上嶄露頭角。對於「畫得像」這件事,他坦言:「當時的我,把這種能力當作成一種武器。」也對自身能力感到自信,一直到自己快畢業,準備報考研究所,這樣的想法開始被鬆動。

他回憶道:「當時老師對我說,純粹的技巧並不足以支撐創作的深度,更不是武器,頂多是鍛鍊繪畫肌肉的方法而已。」這句話,就像當頭棒喝般,讓他重新思考繪畫的本質,並不斷追問自己:「我為什麼要畫?我畫的是什麼?想透過作品說什麼?」這些疑問,成為他創作路上的轉折,推動他從原本純粹的寫實繪畫,轉向其他可能。

圖像之外的實驗與創造

圖像之外的實驗與創造

他先是探索繪畫之外的可能性,進行多樣的媒材實驗,比如他就曾在畫布上塞滿棉花,並種下兩萬多顆綠豆;再來是有段時期,他以AI生成的人物影像為本,使用碳粉創作黑白肖像,模擬底片的質感,作品看似真實,但每一個「人」其實都不是真實存在,試圖探討觀眾認知的是真實,還是幻象?他也曾嘗試運用3D建模軟體,搭建了虛擬空間及物件,並以「仿真卻失真」的虛擬素材作為描繪對象,建構一種介於真實與虛構之間的狀態。上述這些經歷,都讓皓宇在每一段的自我探索經驗中,逐漸形塑出現今的創作型態,並且找到自己真正想做的事。

而張皓宇的繪畫風格,總會避免讓作品過於「完整」,他解釋:「因為我想保留那種正在形成、正在變動的感受。」所以畫作總會有線條斷裂,或色塊被擦拭、覆蓋、又重畫的痕跡,而這些不完美的痕跡,使畫面在鬆動與精細之間取得微妙的平衡,也呼應了他一直以來對繪畫本質的探索。

觀看作為創作的另一種誕生

觀看作為創作的另一種誕生

張皓宇的作品,不是以某一刻的靈光乍現展開,而是緩慢堅定,一層又一層的堆疊而來。近年,他有了新的觀察方向,不單思考創作本身,而是回到創作發生的起點—「工作室」,試圖從源頭的開端,探尋一件繪畫作品是如何被創造?

展覽主視覺作品〈剖開會是什麼景象?〉他以自身想像搭建了一座長形水箱,內部浸泡著花器、植栽與漂浮的假人頭,以一種近乎寫生的方式,重新塑造在畫布上「我想用寫生的方式去介入一個裝置,但又不只是單純地描繪它,而是去觀察自己是怎麼觀看這個場景的。」他這麼說道。

「我們很習慣被引導去看一個完整的故事,但我比較想要留下的是觀看本身的不確定性。」於是,他所建構的畫面中,傳統的靜物元素,與微妙的觀看視角錯綜交融,觀者得以觀察某種生長在畫面中的有機物體,而畫面的另一端,留下被極簡化的圖像與稀薄的作品,像是對觀看懸念的保留,並對觀看本身拋出了質疑:「我們如何選擇留下什麼,又省略什麼?」邀請現實世界的觀者在之中尋找答案。

「我們很習慣被引導去看一個完整的故事,但我比較想要留下的是觀看本身的不確定性。」於是,他所建構的畫面中,傳統的靜物元素,與微妙的觀看視角錯綜交融,觀者得以觀察某種生長在畫面中的有機物體,而畫面的另一端,留下被極簡化的圖像與稀薄的作品,像是對觀看懸念的保留,並對觀看本身拋出了質疑:「我們如何選擇留下什麼,又省略什麼?」邀請現實世界的觀者在之中尋找答案。

觀看如何展開?

這樣思考的延伸與折返,也貫穿在其他的作品之中,像是經常出現在作品中的向日葵。畫面中,向日葵帶有情緒與臉部表情,彷彿是一種介於人與植物、真實與想像之間的存在,靜靜訴說著生命的堅持與變形。張皓宇回憶:「向日葵是我生平第一次自己種出來的植物。」語氣中帶著一絲溫柔「它給我的感覺是很堅定的,朝著目標明確地往上長。」

另一方面,他也很喜歡「還沒被敘事填滿的空間」,好比說〈放在床上的頭像練習〉這件作品。床鋪上,一顆顆黑色的假人頭被靜靜安放,並刻意點綴著極簡或繁複各式交錯的臨摹圖像,將各種觀看角度並置於同一張畫布上,他這麼解釋道:「每一顆人頭,就像是一個觀看世界的起點。」因此他讓畫面成為一種舞台,一場事件尚未開演的過場,每一個視角,都存在一種可能,彼此並列,卻互不打擾。

另一方面,他也很喜歡「還沒被敘事填滿的空間」,好比說〈放在床上的頭像練習〉這件作品。床鋪上,一顆顆黑色的假人頭被靜靜安放,並刻意點綴著極簡或繁複各式交錯的臨摹圖像,將各種觀看角度並置於同一張畫布上,他這麼解釋道:「每一顆人頭,就像是一個觀看世界的起點。」因此他讓畫面成為一種舞台,一場事件尚未開演的過場,每一個視角,都存在一種可能,彼此並列,卻互不打擾。

工作室的「再造與延伸」

工作室的「再造與延伸」

在這個資訊爆炸、藝術市場快速變動的時代,張皓宇沒有急於迎合潮流,也沒有故作姿態地追求所謂「創新」。繪畫,對他來說,已經不是一種單向度的模仿,而是一次又一次對「觀看」這件事的提問與拆解。

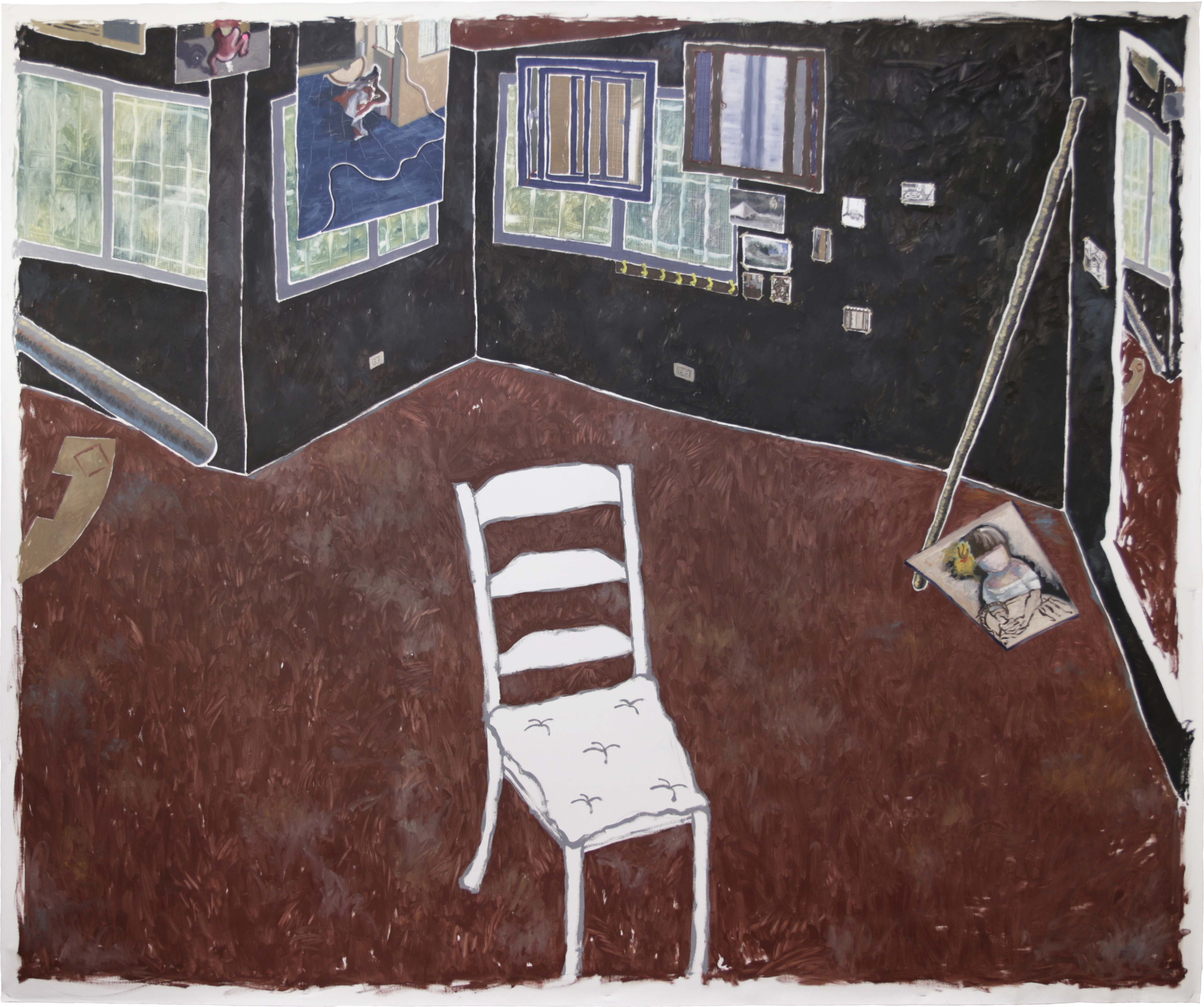

張皓宇提到,此次展覽的命名「一個封閉的延伸」在他看來「工作室」就是一個封閉且無限生長的地方。在「床—椅子—花盆—邊角料—假人頭—畫架—工作室」的環境中,不斷拆解與重塑這些元素,讓觀者不只觀看某個物件,而是觀看「某個物件被畫」的過程,並在這過程中回望、反思「正在描繪的場域」與「被創作對象」之間的關係。他打破傳統風景畫那種「一眼看進去、接受它就是現實」的直觀認知,他說:「最理想的狀態是,觀者意識到自己正在觀看。」語氣不帶說教的重量,只有一種輕輕地指引,期待觀者將帶著自己的經驗與想像,繼續在畫裡畫外,延伸出自己的故事。

資料提供/張皓宇 文章編輯/鄧乃文