講堂介紹

馬上點擊 ➤ [SUBMIT] 報名講座

從街頭招牌開始的設計起點

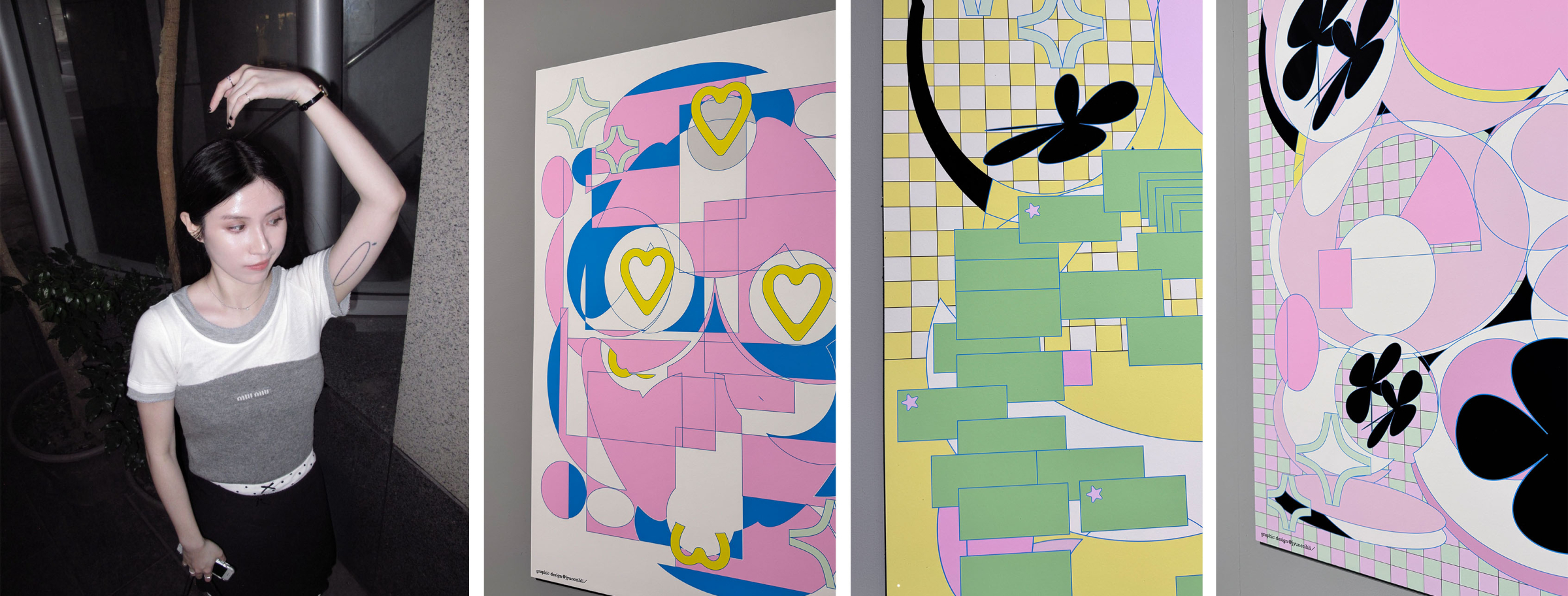

李君慈首次和「設計」相遇,並非來自什麼遠大的夢想,而是最尋常不過的打工經驗。因為家裡經濟需求,她曾於高中時期進入一家在地小型廣告公司打工,幫忙附近的餐廳與店家輸出布條、張貼路邊看板、製作大圖輸出…等項目。「那不是什麼光鮮亮麗的專案。」她笑著回憶,「但那時候的我,比學校教的還更早學會繪圖軟體,也是初次瞭解,原來設計物是這樣被製造和放到街上的。

她就讀的廣告設計科,在當時仍以繪畫與美術基礎為主,電腦繪圖的操作並不多。反倒是這些實務經驗,讓她更快熟悉了設計語言。「那種感覺很衝擊,因為我只是個高中生,卻突然要負責設計一整張海報或店家招牌。」她說,「就像被推到一個舞台上,還來不及準備,就必須學會對結果負責。」

或許正因如此,成為設計師的歷程並不是源自「立志」的選擇,反而更像時機與環境一步步推往前方的偶然,她坦言:「老實說,我一開始並沒有打算要當設計師,只是一路被推著走,直到某天回頭,才發現自己已經站在這條路上。」

而決定北上發展,是李君慈人生交叉路口中另一場近乎莽撞的冒險。那時的她,既沒有大學文憑,也沒有積蓄,卻必須獨自扛起台北高昂的房租。那段時間,她手上沒有任何能證明實力的正式資歷,只能不斷寄出履歷,卻一次次石沉大海。她笑著自嘲:「那時候常覺得,好像有個神秘的力量在阻止我進公司上班。」

而決定北上發展,是李君慈人生交叉路口中另一場近乎莽撞的冒險。那時的她,既沒有大學文憑,也沒有積蓄,卻必須獨自扛起台北高昂的房租。那段時間,她手上沒有任何能證明實力的正式資歷,只能不斷寄出履歷,卻一次次石沉大海。她笑著自嘲:「那時候常覺得,好像有個神秘的力量在阻止我進公司上班。」

但反而個人接案沒有提過任何履歷的情況卻順利,她靠著許多臨時救火與案子的轉介,才一步步踏上設計接案的軌道,逐漸穩定下來。在這過程中,她累積了作品與人脈,也意外打開了自由接案的大門。她形容那是一段「邊走邊學」的時期,從報價、談案,到執行與交付,每一個細節都要自己承擔。「接案讓我學會,在沒有後盾時,妳就是自己最大的靠山。而這種必須全然承擔的過程,反而讓自己更快成長。」

設計與生活的平衡

許多人初見因為她的時髦打扮和社群形象,變快速為她貼上各種標籤,常以為李君慈「一路順利」,甚至認為她有豐厚的背景與資源」支撐。面對這些想像,她不急於辯解,但在訪談中可以感受到,那些外界對她的想像,已經不是她在意的重點。

「語言有力量,但真正賦予力量的人應該是自己。」身處在社群時代,會害怕批評很正常,但如今她能慢慢練習消化與選擇性吸收,李君慈提到:「不要只吸收過多負面的評價,這過程對於總是第一時間自我攻擊的原始個性來說,是一樣很困難調整的,但這是一個需要學習的事情」。

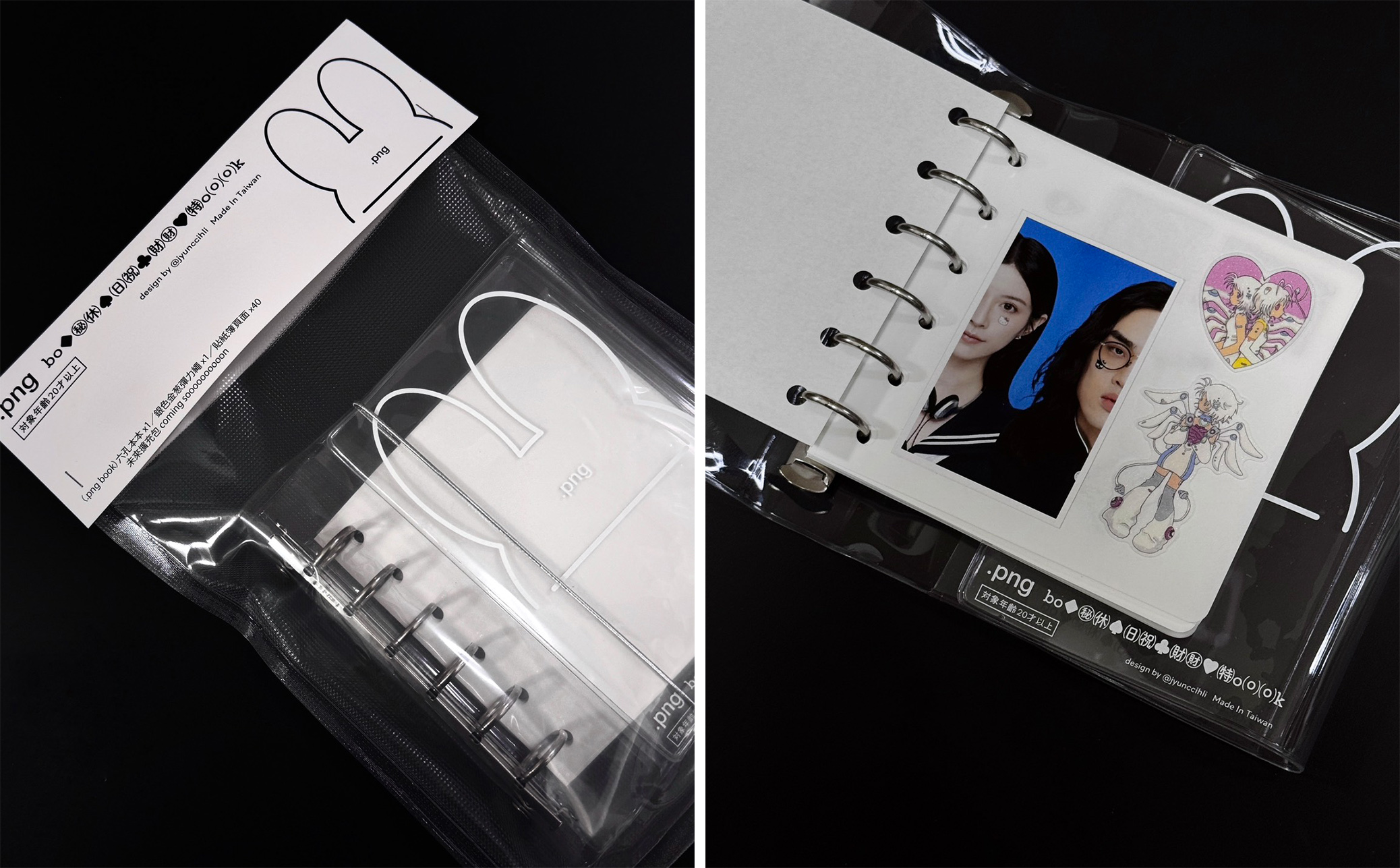

一路在設計這條路上闖蕩至今,李君慈已經建立起自己的工作室,並與一位好友兼設計師張閔涵長期合作,在平面室共同承接品牌與活動的視覺設計。這樣的雙線並行模式,讓她們能夠以不同角度來回應客戶需求,一方偏重於品牌端的服務與整體規劃;另一方則展現出更強烈的個人風格。這樣的搭配,既保有彈性,也讓她們能在不同專案中自由切換角色,找到最合適的平衡點。

她很清楚自己不適合走「擴張規模、帶領團隊」的路線。比起經營龐大的公司,她更在意自己能否專注在設計上。「我不擅長管理,也不想把心力耗在管理的事物上。」她笑著說自己寧願把時間花在設計裡解題。

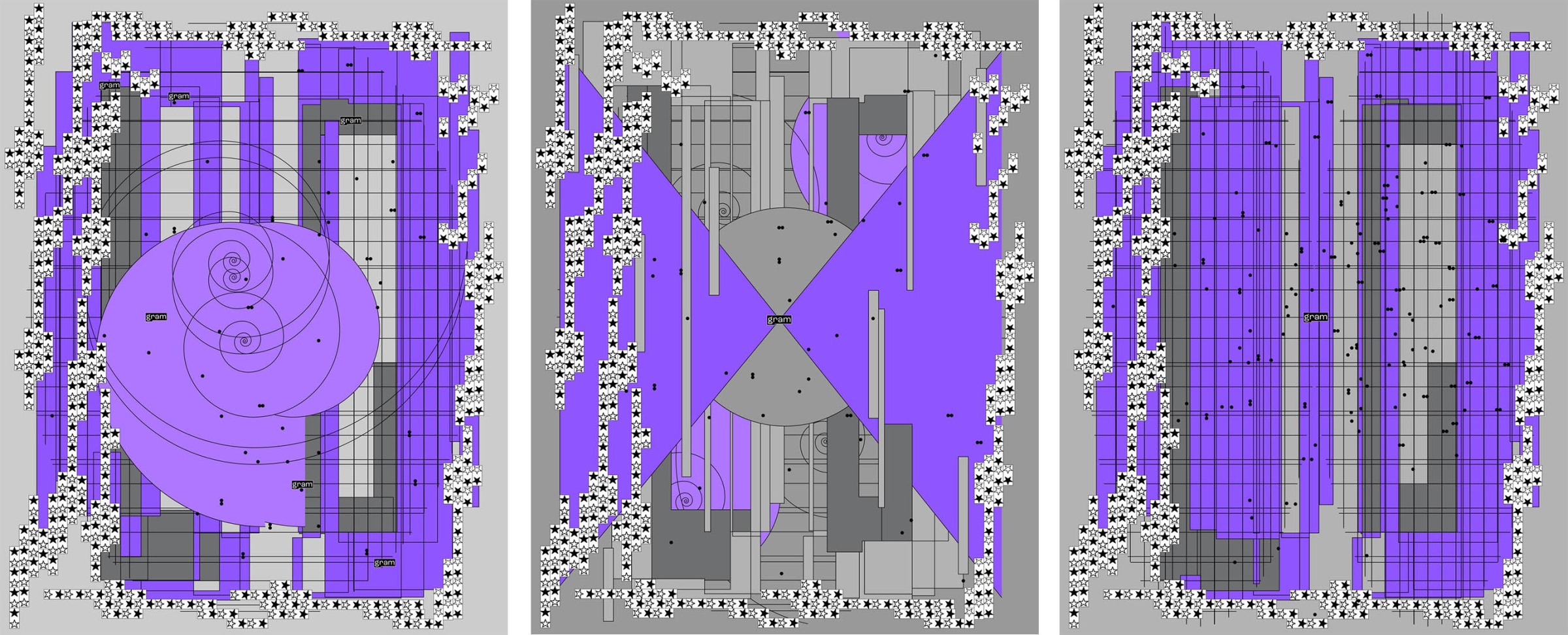

談到對設計的喜愛,她分享過一段特別的經驗。那段時間,她的身心狀況並不理想,卻接到一本書籍的版面排版工作。這是一份幾乎沒有創意揮灑空間的案子,內容繁瑣單調,只有一再的排整與修正。然而,在這種重複又瑣碎的過程中,她竟然感受到前所未有的快樂。

談到對設計的喜愛,她分享過一段特別的經驗。那段時間,她的身心狀況並不理想,卻接到一本書籍的版面排版工作。這是一份幾乎沒有創意揮灑空間的案子,內容繁瑣單調,只有一再的排整與修正。然而,在這種重複又瑣碎的過程中,她竟然感受到前所未有的快樂。

「那真的嚇到我。」她回憶道,「原來這麼單純的排版,也能讓我這麼滿足。」那一刻,她深深意識到,自己熱愛的並不只是華麗的舞台或外界眼中的光環,而是設計本身的過程。那份單純、專注、與畫面相處的狀態,才是讓她真正快樂的原因。

「我很確定,如果有一天我不再做設計,可能真的會不快樂。」她坦言,也正因如此,她始終把「設計」視為生命中無法割捨的核心,一份持續驅動她往前的力量。

風格不是口號,從日常到AI的設計語言

當被問及「風格」時,李君慈總是難以下定義。她認為任何人的風格都很難以一句話概括,而是作品中逐漸顯露的慣性,舉凡色彩的習慣、線條的處理、留白與密度的節奏。「別人會告訴我是什麼風格,我通常會接受,因為風格就是妳留下來的選擇痕跡。」

至於靈感,她說:「大部分都來自生活。」

她手機裡有個名為「graph」的相簿,專門拍攝路邊地板、施工線條、垃圾的意外構圖。把它們裁切到只剩下外形與顏色,就像長期的構圖與配色練習,因此,她的靈感是在持續觀察中,最後才變成一種自己的風格。

李君慈在專案中嘗試過以AI生成影像,但她強調:「AI工具不是免責的捷徑,它更像新的畫筆。」她形容真正的門檻並不是「按下去就有」,而是前期的語彙設定、反覆修正,以及「去除AI感」的審美判斷。「AI能不能成為你,決勝點還是在個人觀點和品味。」她也提醒,所有設計工作其實都是一種可能性,如果願意花時間培養美感,就能利用工具完成那些想像。

浪漫與Deadline並存:跨界挑戰

浪漫與Deadline並存:跨界挑戰

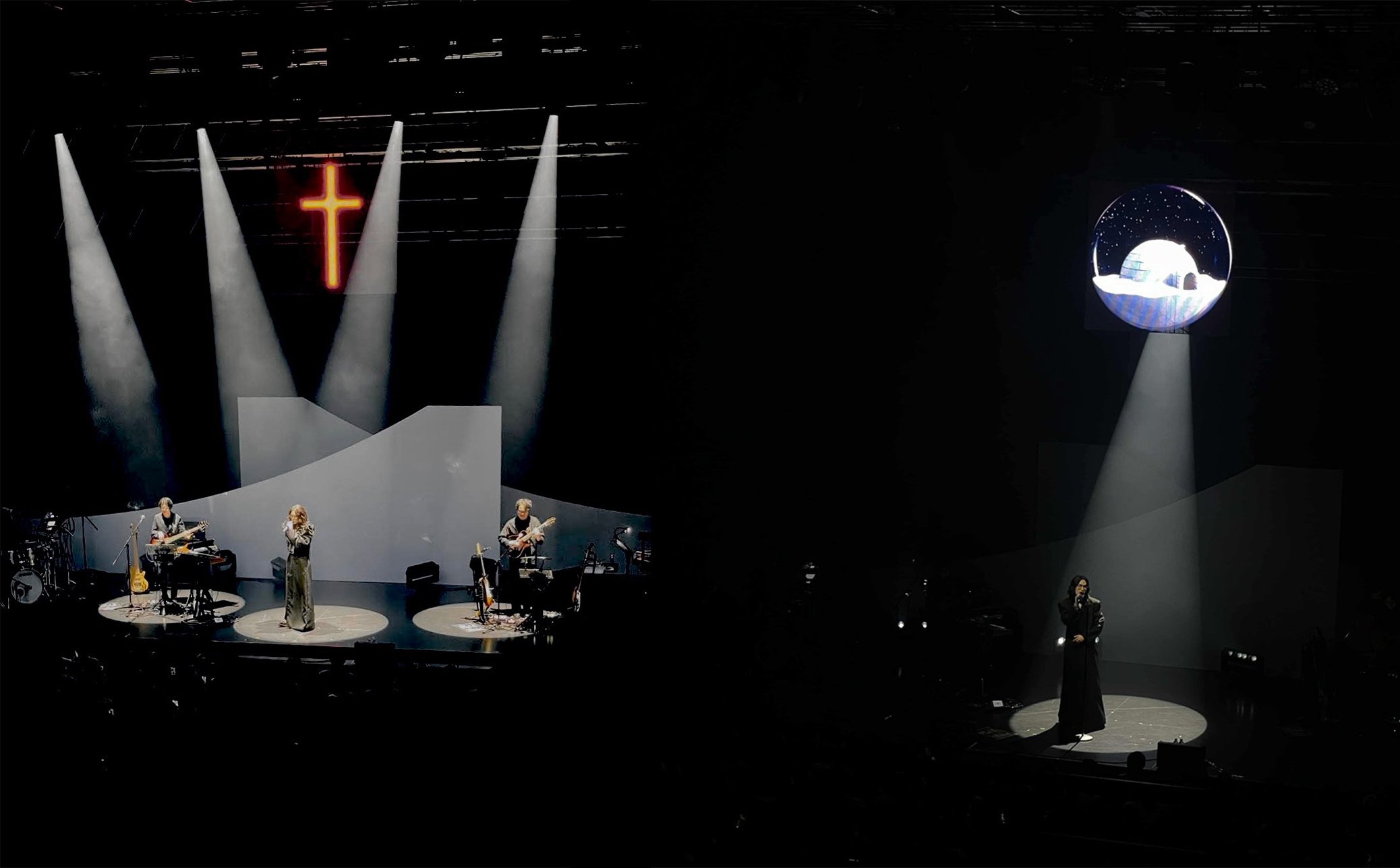

近年來,李君慈最具挑戰性的專案之一,是為音樂人男友設計專輯與演唱會的整體視覺,這段合作除了是情感與工作的交疊,也是一次跨界實驗。當「情人」變成「老闆」,設計師必須同時理解音樂的節奏與視覺的邏輯,將抽象的聲音語言轉化為觀眾能看見、能感受的畫面。

「從人設的建立、專輯封面的氛圍,到舞台語彙的呈現,都必須環環相扣。」這不是單純替歌曲設計封面,而是要理解音樂的整體世界觀,把一段旋律或一句歌詞背後的情緒,找到對應的視覺語言。她舉例,在某場演唱會的舞台設計中,場地結構無法隨意更動,因此她設計了幾何輪廓作為核心符號,並透過燈光與LED影像不斷變化,一會像城市的外牆,一會化為餐廳招牌,一會又成為山的稜線。觀眾在音樂與影像的轉換之間,被帶入不同的敘事情境。

「那已經超出平常會接觸的平面設計領域」她說,「更像是把設計擴張成一個能被聽見、能走進去的環境。」

這樣的專案,也讓她深刻體會到「溝通」的重要性。她形容最難卻也最迷人的地方,在於如何把音樂的節拍、歌詞的情緒,轉換成視覺的節奏與符號,思考如何讓專輯的世界觀,在舞台上被具體看見?這些問題只有在足夠信任的搭檔關係裡,才能開放地嘗試與碰撞。

這樣的專案,也讓她深刻體會到「溝通」的重要性。她形容最難卻也最迷人的地方,在於如何把音樂的節拍、歌詞的情緒,轉換成視覺的節奏與符號,思考如何讓專輯的世界觀,在舞台上被具體看見?這些問題只有在足夠信任的搭檔關係裡,才能開放地嘗試與碰撞。

「那是種很奇特的狀態,因為你面對的不只是工作夥伴,而是最親密的人。他會像客戶一樣提出需求,但同時你又比任何人都更理解他的創作核心。那種既親密又專業的平衡,既難拿捏,也特別珍貴。」

李君慈的設計歷程始終帶著某種「被推著走」的偶然,在一次次被現實考驗、又一次次在限制中找出縫隙的過程裡,逐漸確立了自己的路徑。這種在矛盾之間摸索出的力量,使她的設計語言帶有真實的溫度與韌性。

李君慈的設計歷程始終帶著某種「被推著走」的偶然,在一次次被現實考驗、又一次次在限制中找出縫隙的過程裡,逐漸確立了自己的路徑。這種在矛盾之間摸索出的力量,使她的設計語言帶有真實的溫度與韌性。

而今,當她談起與音樂人合作的經驗,我們看到的不只是專輯封面的美學或舞台結構的巧思,更多了一種理解觀眾的感受,這份理解,正如同主講題目「浪漫與deadline並存」。設計的浪漫,在於不斷將抽象轉化為可見與可感的形態;設計的deadline,則提醒她必須在有限的時間與條件中,把想像落實成具體可行的現實。在即將展開的金車文藝講堂裡,李君慈將把這些經驗化為分享,與觀眾一起探討設計如何超越平面,進入音樂、舞台、甚至日常生活的各個角落。

資料提供/李君慈 採訪編輯/鄧乃文