展覽介紹

陳薇如筆下的空間,介於現實與心境之間。那些被時間滲透的牆面、植物的枝葉、椅子的形體,彷彿都被記憶與情緒浸潤過,成為一處處靜默的精神場域。它們像心境的投影,映照出人與世界之間那層難以言說的距離。

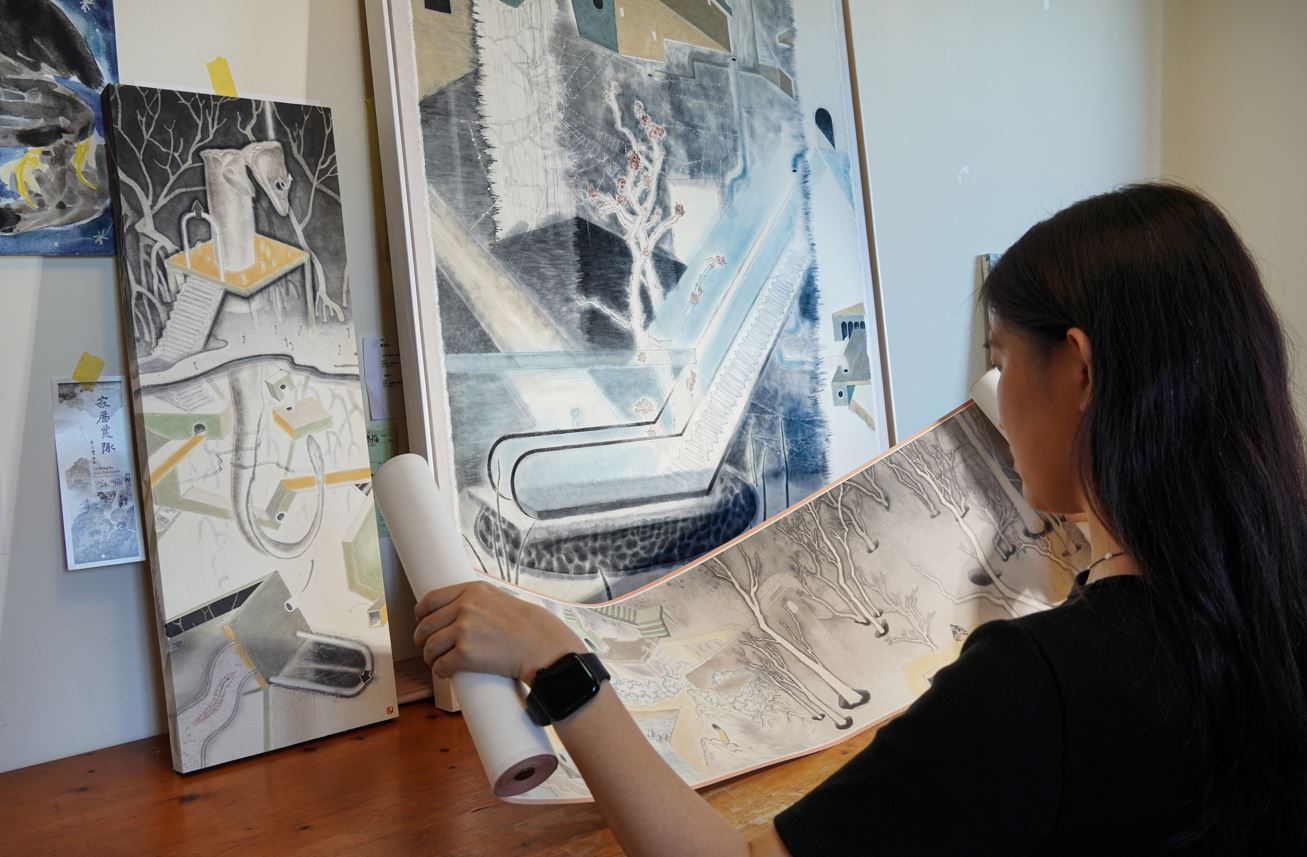

而【寂靜的無人之地】(The Silent Land of No One)是她近年創作脈絡的一次凝縮,關於孤獨、記憶與情緒的疊加,也是一段為自身尋找「內在棲居」的緩慢旅程。

心理空間的生成

心理空間的生成

1999年生於新竹的陳薇如,現就讀於國立臺北藝術大學美術創作碩士班,主修水墨創作。她的藝術養分多來自日常觀察與情緒經驗,她的創作以探尋「心理空間」與「情緒棲居」之間的關係為核心,試圖在現實與內在之間,描繪情感如何於空間中浮現與停留。

陳薇如的畫面總帶有一種靜默又神秘的氣息。她曾說,創作對她而言,是在畫布上為心靈找到一處暫時安放的所在,一個能遠離現實噪音、讓思緒與情感得以沉澱的「無人之境」。

「無人」並非指荒蕪,而是一種精神性的留白。那裡既承載孤獨,也容納安靜;既與生活痕跡緊密相連,又刻意保持距離。因此,她畫中的空間既熟悉又陌生,如夢境與記憶之間的過渡地帶,觀者無法確定那是房間的一角,植物的微距,或是某種意識流動的瞬間,一切被柔化成半透明的知覺狀態。

水墨的痕跡與延展

水墨對她而言,是最能對應時間與心理節奏的媒材。她著迷於水、墨與紙三者相遇的瞬間,每當墨色滲入生紙纖維的過程,除了是顏料的物理滲透,也是一種呼吸和時間的延展。

她喜歡觀察墨在乾濕交錯間留下的痕跡,那些不受控制的暈染,恰恰反映了情緒的流動與不確定。「我喜歡那種水氣滲進紙裡、又慢慢乾掉的過程,像是記憶在消退,卻永遠留下一層淡淡的影子。」

她常以淡墨與留白為畫面的起點,透過皴法、覆染與重疊筆觸,讓結構在層層堆疊中生成厚度與時間感,使牆面與建築輪廓不再只是靜止的平面,而帶著濕潤、含蓄重量的質地。當乾筆的紋理與水痕交錯時,畫面在理性的構築與感性的流動之間取得平衡,既嚴謹又脆弱,如同秩序正在邊界上顫動。

觀看即行走—佈局的遊戲性與時間感

觀看即行走—佈局的遊戲性與時間感

與傳統的靜態觀看不同,陳薇如的作品往往需要「被行走」。

創作中她刻意選擇長幅、手卷或立軸的形式,讓觀看成為一種具有時間感與身體感的經驗。觀者無法一次看見全貌,必須隨著畫卷的展開、視線的移動,緩慢揭示畫面的節奏與呼吸。「我喜歡這種必須移動身體的觀看方式,」她說,「拉近、退後、在畫面裡游走,讓觀看變成一段旅程。」

這樣的觀看方式,也呼應了傳統東方山水畫的構圖與佈局,劉宋時期山水畫家宗炳在《畫山水序》中首次提出了「臥遊」的觀念,北宋宮廷畫家郭熙亦在《林泉高致集》中提到「可行、可望、可居、可遊」,營造山水畫如實境般,能讓人在其中往返、瀏覽的功能。

另外她也提到,自己的空間安排受到兩款遊戲啟發《樂克樂克》(LocoRoco)與《紀念碑谷》(Monument Valley)。前者揭示地圖的形式推進,後者則以錯視與不可能的建築結構創造出迷路與遲疑的體驗。這些「遊戲的空間邏輯」啟發她錯置建築線條以及超越常規的構圖視角,讓觀看者如同遊戲玩家般,在紙上的迷宮裡探索,她笑說:「我喜歡那種不知道自己在哪裡的感覺,迷路有時比找到出口還真實。」

當觀看成為一種行走的遊戲,觀者如同旅人,穿梭於紙上的地景之間,不被導引,也無法確定終點,既是迷失,也是抵達,在每一次的停頓與回望中與作品共振。

記憶物件與象徵意涵

記憶物件與象徵意涵

她的創作方法起始於「採集—觀察—轉譯」,日常環境就像她的素材庫,自家栽種的植物、海邊撿拾的乾硬魚體、路上偶遇的玻璃反光、路邊的空椅,這些片段被她拍攝後進行歸檔和整理。她會依主題與時間分類,甚至將植物擺放在生活空間裡長期觀察姿態變化,再轉化為畫面中有機的形象。

她筆下的魚,大多失去了生命,呈現僵直的姿態。那種「動彈不得」的形象,映照了自身心理狀態的感知,一種被時間凍結的無力。當魚被放進畫面,就像被重新安置在另一個水族箱裡,在這裡它們得以重新「活過來」。

畫面中椅子代表生活中各種角色,也象徵一種情緒的容器。她說:「椅子好像總是有人剛離開,或正要坐下,但那個人永遠沒出現。」有時候是等待、有時是休息、有時缺席或束縛……像等待著誰,卻又長久空著,成為一種「缺席的在場」,召喚出一個看不見的身體,提醒觀者即使畫面中無人,仍有一個位置在那裡;而當多張椅子並列時,它們之間的距離與角度,像在暗示人與人之間的關係,或僅僅是並置的孤單。

水面則是她畫面裡常出現的意象,它既是鏡子,也是邊界。對她來說,水面的反射是一種選擇性的凝視,有時清晰,有時模糊,既能看見自己,也能掩藏自己。這樣的流動、折射和難以定義的「不確定性」令她著迷,因為那正是情感與記憶的本質。

而植物則是她對生命持續性的觀察。她會將葉片局部放大、切片或扁平化處理,使其在畫面中不斷蔓延生長,象徵在時間與空間裡持續呼吸的生命力。她特別提到「白水木」這種她原以為柔弱的植物,原來能在高溫與海風中堅韌的生長,她說:「人也是這樣,要經過風吹日曬,才會知道自己能長到哪裡。」這種「表面脆弱卻極具韌性」的特質,成為她筆下植物的精神象徵。

寂靜的共感:觀看作為陪伴

寂靜的共感:觀看作為陪伴

在這個被不斷被催促的時代中,陳薇如的創作以水墨為媒介,如同緩慢呼吸般,慢下來,看著墨滲入紙纖維、乾燥、再滲透,像是一場漫長且深沉的對話

她說,自己偏愛黑色,那是一種能包容情緒,吞沒雜訊的顏色,也是一處可以暫時隱匿的棲身之所。在她的畫面裡,墨的層次與留白之間潛藏著未說出的情感,是一種屬於當代的孤獨感,不是悲傷,而是自我安放的方式,學會與自己共處。

【寂靜的無人之地】中的「無人」,不代表排他或拒絕,而是一種開放的邀請。那片空白、那些未被佔據的座位,正為觀者預留了進入的可能。

她說:「即使畫面裡沒有人,觀看本身就是一種陪伴。」因此,她邀請觀者以旅人的姿態輕步前行,不帶目的,只為在這片靜謐中感受和停留。當我們在她的畫面中遊走,也許正是在彼此的靜默裡,找回了共感與呼吸的節奏。

資料提供/陳薇如 採訪編輯/ 鄧乃文