ABOUT

是否曾有那麼一瞬間,現實似乎出現了短暫的錯位,行人動作的重複、光影的閃爍,世界呈現出一種近乎「程式錯誤」般的狀態。

藝術家吳奕蓁在某天午後,看著陽光灑進屋中,當光線透過紗窗落下,影子被切割成像素般的邊緣。在那一刻,她似乎墜入到虛擬與現實的裂縫當中,這個瞬間讓她感受到現實好像不再真實,空間似乎也轉化為數位構成的介面。這樣感知上的斷層,即是吳奕蓁在《記憶之外的閃現》(Flicker of (Un) Reality)的立基點。

從平面到雕塑的轉折

生於宜蘭的吳奕蓁,現居新北市。在創作上,多關注現實與虛擬之間擬仿的關係,擅長使用建模與3D列印等數位科技媒材。

不過,她的創作並非一開始就鎖定數位這一領域。早期的吳奕蓁更加專注在水墨當中,在大學時期多方嘗試不同媒材,像是陶土、金屬、木雕與石雕等,在這些過程中,她開始接觸到不同於平面的創作方式和思維,立體的增添與去除,與平面截然不同。不過能成為她轉向雕塑的關鍵是,當她接觸到建模時。

在這個過程中,她注意到身體感知與視覺邏輯之間的矛盾。她說:「眼睛是個容易受騙的器官,即便心裡明白手的操作,觀看著不同維度的物體時,身體仍會感受到強烈的矛盾拉扯,就像玩手機遊戲或電腦遊戲時,身體會不自覺地跟著角色移動。」1用著滑鼠這種平面的移動的裝置去繪製屬於三維空間的物件,這種操作上的錯位感,成為了她創作的源頭。

記憶的載體

在採訪時吳奕蓁提到,多數的創作靈感都來自於她的手機相簿,她時常回看相簿裡的影像,從中尋找新的創作契機。手機相簿對於她而言,比起單純的影像存儲裝置,似乎更加接近於存放記憶的容器,當她反覆翻閱那些影像時,記憶中的場景與手機中的影像便在一次次的觀看中逐漸變形,正是這份「記憶與影像」之間的落差打開了她的創作思考。而創作對於她來說,像是她回憶這些場景的手法,「我將記憶想像為投射在不平整面上的經驗,那不平整面可以變形、摺疊、不斷變化,因此每個人記得的過往都不會是完全正確的事實。而褶曲影像似乎就成為我對記憶的具體形象。」2在《Shining Points》這件作品當中,可以略見一二。

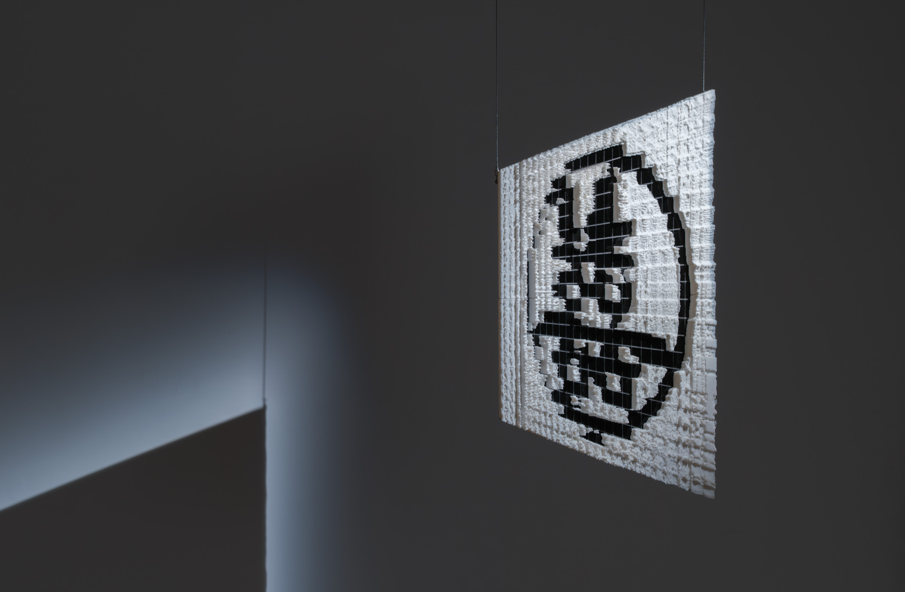

摩爾紋(moiré pattern),又稱莫列波紋或莫爾條紋,是由一個有透明間隙且部分不透明的規則圖案,疊加在另一個類似圖案上,產生大範圍干涉條紋的現象。在數位裝置上,它會使影像呈現彩色、高頻率且不規則的條紋,沒有明顯的形狀規律。《Shining Points》(2025) 正是吳奕蓁試圖再現她發現透過她對螢幕來回縮放、觀看相簿中的紗窗照時而產生摩爾紋的景象,不過不同於直接用紗窗和光影調度呈現,吳奕蓁將這份「記憶」轉換為她熟悉的數位語言輸出。

在2023年時,她就曾嘗試以壓克力分層來表現摩爾紋的影像造型,到2025年時,她採取新的方式,使用了Python與3D列印,利用數位影像的灰階色調來佈局3D模型網格的聚散,以達到視覺上的空間感。在列印材質上以TPU軟性材料列印,使作品具有類似於織品的柔軟度,來回應紗窗的形象。這種媒材上的切換,不單純是藝術家在操作上的轉變,而是在創作語彙上更精準的實踐。

愛麗絲的兔子洞

在吳奕蓁的作品裡可以隱約地發現,「網格」這一視覺符號反覆出現。它是金屬鐵線交織的造型,也是來自影像顯示的基本單位,吳奕蓁在操作上並不視網格狀作為單純的視覺形式,而是一種轉譯的語彙,她認為正是螢幕中的格子狀揭示了光滑完美的影像背後的邏輯,原來「完美的影像」是由無數微小的格點構成,也因如此,吳奕蓁認為像素影像有了物理性。

如果說網格是透過視覺貫穿於虛擬與現實之間的通道,那麼實現這個通道的數位機具吳奕蓁給出了有趣的註解「機台的工作艙或平台成為一個曖昧的場域,就像《愛麗絲夢遊仙境》的兔子洞一般,橫跨現實世界與仙境之間,是人或物在兩個世界之間移動的過渡空間。3」。在這些機台的工作艙中,數位模型逐層堆疊為立體物件,這個過程本身就像是一場穿越,虛擬進入現實,現實又被數位化的重新塑形。

吳奕蓁透過理性的邏輯運算來梳理感性的記憶,在她的作品中,可以感受到數位轉譯後的冷圖像與記憶之外閃耀一瞬的流光。她以程式與影像作為回憶的工具,讓個人經驗在實踐過程中被重新組構,成為介於真實與虛擬之間的閃現。

1吳奕蓁,《反思空間之摺曲》,台北,2023,頁1

2吳奕蓁,《反思空間之摺曲》,台北,2023,頁59

3吳奕蓁,《反思空間之摺曲》,台北,2023,頁

資料提供/吳奕蓁 文章撰寫/高耘方